小学校受験の面接や願書で、ほぼ必ず聞かれるのが「ご家庭の教育方針」です。

でも、「教育方針って言われても、うまく言葉にできない」「立派なことを言おうとして、逆に嘘っぽくなる」と悩むご家庭は少なくありません。

実は、教育方針は“つくる”ものではなく、“見つける”もの。

この記事では、ご家庭の本音をもとに教育方針を言語化するための具体的な方法を、実例を交えながらご紹介します。

なぜ「教育方針の言語化」が必要なのか

教育方針は、学校選びや受験対策だけでなく、子育てにおける軸そのものです。

面接や願書では、「ご家庭の育て方が本校の方針と合うか」が重要視されます。そのため、見栄を張ったような理念よりも、等身大の言葉が一番伝わるのです。

ステップ1:「どんな大人になってほしいか」を書き出す

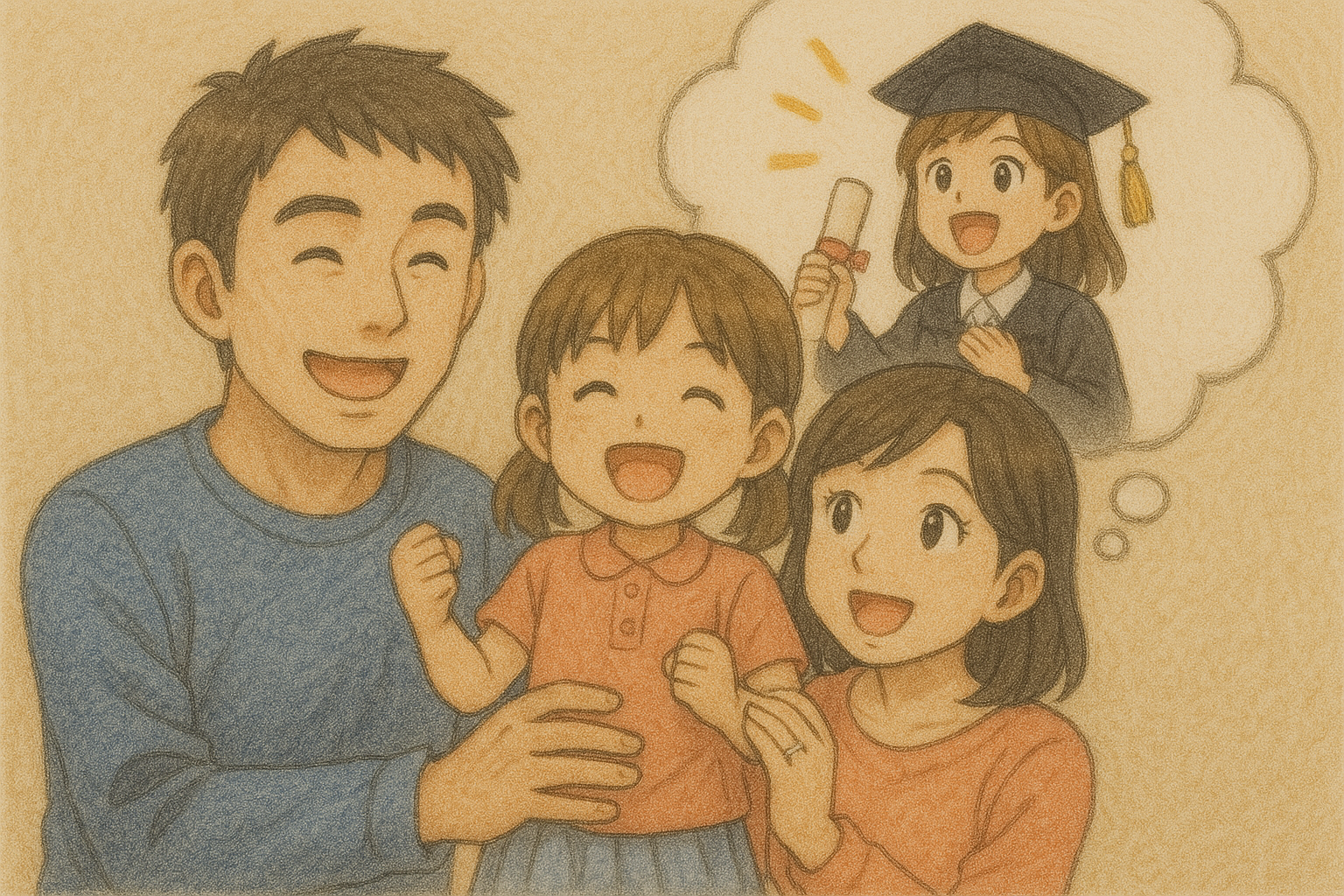

まずは、形式にとらわれず、夫婦で「子どもにどんな人生を歩んでほしいか」を話し合ってみましょう。

– どんな時に幸せを感じてほしい?

– 何を大切にする人になってほしい?

– 社会の中でどんな役割を果たしてほしい?

できれば紙に書き出して、思いつくままに言葉を並べていくと、本音が浮かび上がってきます。

ステップ2:「親自身が幸せだった理由」を振り返る

教育方針は、親自身の経験に根ざしていることが多いです。

我が家でも、次のように考えたことが、言葉選びの助けになりました。

「我が家は、子供にどんな人生を送ってほしいかを考えたり、自分が幸せに生きてこられた理由を考えて、それを同じように子どもにもしてあげたいかどうかという視点で言語化した。」

たとえば、「両親から“信じて任せてもらった”から、自分も挑戦できた」と思えるなら、「信じて見守る教育」が家庭の方針になるでしょう。

ステップ3:子どもの個性から逆算する

教育方針は「理想の教育像」ではなく、「わが子にとって何が必要か」という視点が大切です。

我が家では、子どもの性格を丁寧に観察したうえで、次のように考えました。

「子どもの性格を踏まえて、いいところを伸ばし、社会に出て困りそうなところは上手にカバーできるような“自己変革力”を持ってほしいと思った。」

このように、長所と短所の両方を受け止めたうえで、「どう育てたいか」を考えると、リアリティのある教育方針になります。

ステップ4:「〇〇できる子に」ではなく「〇〇を大切にする子に」

教育方針を言葉にするときに大切なのは、「○○ができるように育てたい」よりも、「○○を大切にしてほしい」という表現にすること。

たとえば、

– 「リーダーシップがある子に」ではなく

– 「周囲と協調しながら、自分の考えを伝えられる子に」

といった具合に、“結果”ではなく“価値観”に焦点を当てると、学校側にも好印象を与える言葉になります。

ステップ5:他者との関係性をどう考えているかを含める

教育方針の中で、「社会性」や「人との関わり方」に触れると、より具体的で説得力のある内容になります。

たとえば、

– 「自分の意見を持ちながらも、他者を尊重できる人になってほしい」

– 「誰かを支えることに喜びを感じられる子に」

といったように、家庭で育みたい“人としての姿勢”を盛り込んでみましょう。

まとめ・結論

「教育方針を言語化する」のは、難しそうでいて、実は“家族の本音”を丁寧に言葉にするだけの作業です。

– 子どもにどんな人生を歩んでほしいか

– 親自身の経験から何を大切にしてきたか

– 子どもの個性をどう伸ばし、どう支えるか

こうした問いを夫婦でゆっくり話し合っていくことで、自然と「我が家らしい言葉」が見つかるはずです。

小学校受験は、その家庭の在り方が問われる時間でもあります。ぜひ、背伸びしすぎない、でも自信を持てる教育方針を見つけてください。