小学校受験は「早すぎる受験」なのか?

「小学校受験は、まだ幼い子どもに負担をかけるだけでは?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

しかし、小学校受験は単なる学力テストではなく、幼児期の成長を大きく左右する「環境選び」と「人格形成」の一環でもあります。

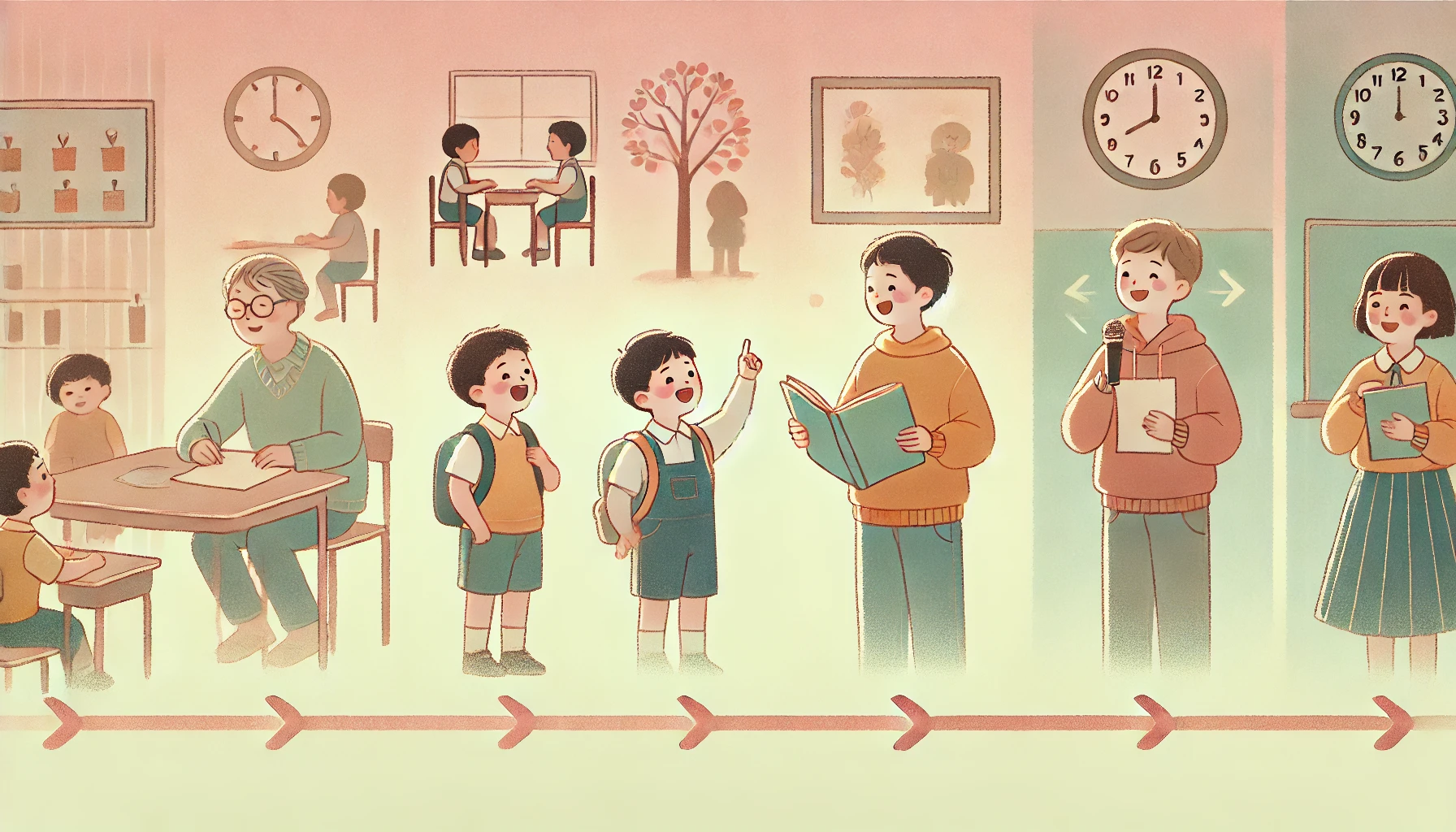

では、小学校受験を経験した子どもが、ハタチ(成人)までにどのような力を身につけ、それが将来どう役立つのか?

今回は、成長の過程に焦点を当てながら解説します。

幼少期(6歳まで):学ぶ姿勢の土台ができる

小学校受験の準備を通じて、子どもは「学ぶことの楽しさ」を知り、学習の土台となる習慣を身につけます。

小学校受験が幼少期にもたらす成長

- 話を聞く力が育つ(授業の基本となる)

- 机に向かう習慣ができる(勉強への抵抗感がなくなる)

- 集中力が身につく(一つのことに取り組む力が高まる)

➡ 小学校入学後、「授業をしっかり聞き、理解する力」がスムーズに育つ。

小学校時代(6〜12歳):考える力と自主性が育つ

受験を経て入学する私立・国立の小学校は、教育理念が明確で、特色あるカリキュラムを持つ学校が多いのが特徴です。

小学校受験をした子が得られるメリット

- 発問型の授業で「考える力」が鍛えられる

- 発表の機会が多く、自己表現力が高まる

- 難しい課題にも挑戦する力がつく

特に、受験で「自分の考えを伝える力」や「行動観察(集団での協調性)」を鍛えているため、

✅ 「考える力」「主体的に行動する力」が自然と身につく。

➡ 中学受験の準備にもスムーズに移行できる。

中学生(12〜15歳):競争社会の中での自己管理能力が育つ

小学校受験で得た学習習慣や自主性は、中学以降の学びにも大きく影響します。

小学校受験経験者が中学で得られる強み

- 勉強の習慣が確立しているため、成績が安定しやすい

- 自分で考え、計画的に学習できる

- 競争環境に適応し、モチベーションを維持しやすい

中高一貫校に進む場合、小学校受験を経験している子どもは、

✅ 「課題を乗り越える経験」を積んでいるため、受験勉強への抵抗が少なく、継続力がある。

➡ 学力だけでなく、自己管理能力や精神的なタフさも育まれる。

高校生(15〜18歳):大学受験や社会で通用する「思考力」が身につく

高校生になると、「暗記型の勉強」から「思考力・表現力を問われる学び」へと移行します。

小学校受験で培った力が、高校で役立つポイント

- 問題解決能力が高く、論理的に考えられる

- 面接や小論文など、表現力が求められる場面に強い

- 幼少期からの積み重ねで、学びに対する主体性がある

➡ 大学受験(特にAO入試や推薦入試)で有利になるケースも。

大学生(18〜20歳):社会で求められる「総合力」が身につく

小学校受験を経験した子どもは、大学生・社会人になってもその経験が活きることが多いです。

大学生・成人になったときに役立つ力

- プレゼンやディスカッションの場面で、自分の考えを伝える力がある

- 難しい課題にも粘り強く取り組む姿勢が身についている

- 競争環境に慣れているため、新しい挑戦にも前向きになれる

➡ 小学校受験を通じて、「学ぶ力」や「考える力」が基盤となり、社会で求められるスキルへと発展する。

まとめ:小学校受験は「人生の土台作り」になる

小学校受験は、単なる「合格するための勉強」ではなく、

✅ 学ぶ姿勢・考える力・自主性を育てる経験です。

小学校受験がハタチまでに役立つポイント

✅ 幼少期(6歳まで) → 「聞く力・学ぶ習慣」が身につく

✅ 小学生(6〜12歳) → 「考える力・自主性」が育つ

✅ 中学生(12〜15歳) → 「自己管理能力・継続力」が伸びる

✅ 高校生(15〜18歳) → 「論理的思考力・表現力」が活きる

✅ 大学生・成人(18〜20歳) → 「社会で求められる総合力」が備わる

受験自体が人生のすべてではありませんが、

「幼少期の環境選び」が、その後の成長に大きな影響を与えるのは確かです。

「小学校受験をするかどうか?」を考えるときは、合格だけでなく、その先の成長も見据えて決めることが大切ですね。